本日の葬儀

もしもの時は…

考えたくはないけれど、思いたくはないけれど、もしもの時の事…。

大切な家族・親族が病院・施設・ご自宅などでご逝去されたら。

大切な家族・親族が病院・施設・ご自宅などでご逝去されたら。

選べる3つの式場

わたしたちスタッフにできること、それは、故人様、ご家族様の想いを伝えるご葬儀をお手伝いさせていただくこと…。

故人様とかかわりのあった方々の心に残るセレモニーをプロデュースいたします。

故人様とかかわりのあった方々の心に残るセレモニーをプロデュースいたします。

本館

家族葬から一般葬、

社葬、お別れ会など

社葬、お別れ会など

通夜からご葬儀、ご法要はもちろん、各種行事の多目的ホールとしてもご利用いただけます。

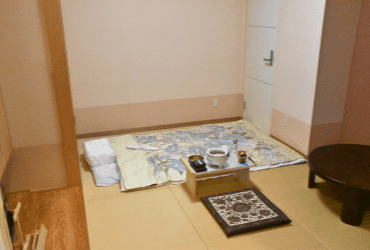

別邸こころ

純和風の落ち着いた

家族葬ホール

家族葬ホール

一般葬から家族葬、ご法要まで、自宅のような心地よさの中、「こころ」静かに故人様をお見送りできます。

メモリーホール

シンプルにそして温かく…

ご遺族の想いをつたえます。

ご遺族の想いをつたえます。

火葬式・一日葬・家族葬など、お客様のご要望に合わせた最適の式場をご案内させていただきます。

安心の24時間対応

コンフォートガーデンは、24時間・365日対応いたします。

もしもの時はご相談ください。

もしもの時はご相談ください。

充実の安置室完備

急な事で自宅にお連れできない場合もご安心ください。

3つの安置室のご用意があります。

3つの安置室のご用意があります。

お葬式に行く前にご覧ください。